根系对土壤水分、养分资源的吸收是陆地植物生长、发育和进化的基础,主要发生在根系分枝末端2-3个根级上,即通常所说的细根(直径<2mm)的一部分。植物根系的吸收功能依赖于一系列与根系形态、结构、化学及生物等相关的功能属性。因此,通过梳理根系功能属性在不同物种和环境条件下的变化规律,我们将能够“透视”根系如何响应和适应环境的变化,这对于理解植物进化以及预测群落构建过程对全球环境变化的响应至关重要。

近几年,根系功能属性的多维性特征受到了越来越多的关注,并已成为植物地下功能属性研究的前沿热点。大量证据表明根系功能属性在两个核心维度发生共变,其中一个维度沿着根经济谱描述了根系从保守型向获取型策略的转变,另一个维度以根直径为主线,描述了根系从依赖菌根共生向自主觅食的养分获取策略的转变。但迄今为止,相关研究大多基于丛枝菌根(AM)物种(尤其是木本植物),而在外生菌根(ECM)占绝对优势的高寒针叶树种中尚缺乏系统性研究和试验论证。因此,关于ECM针叶树种的根系功能属性在多变的高寒环境下将会有何独特的变异规律,以及背后的支配因素是什么?我们尚缺乏清晰的认识。

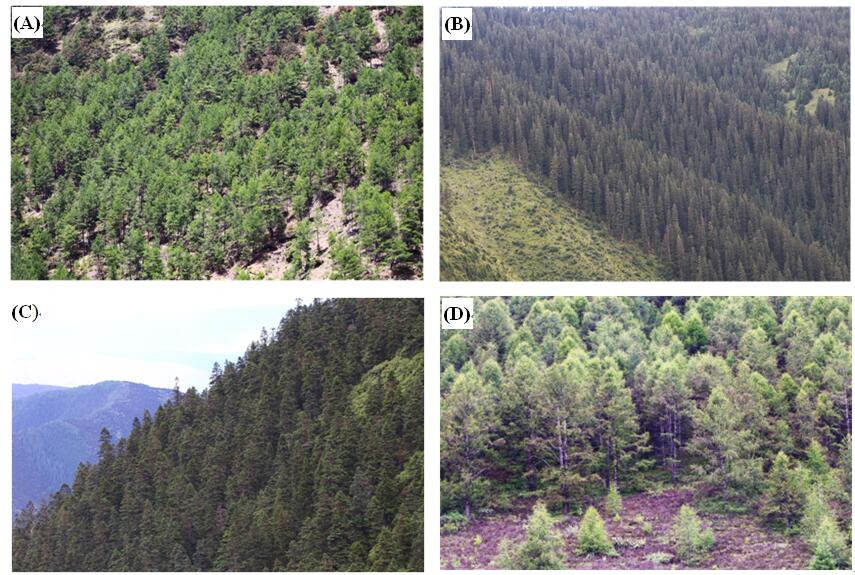

图1 研究区针叶林代表性图片

(A:松林,B:云杉林,C:冷杉林,D落叶松林)

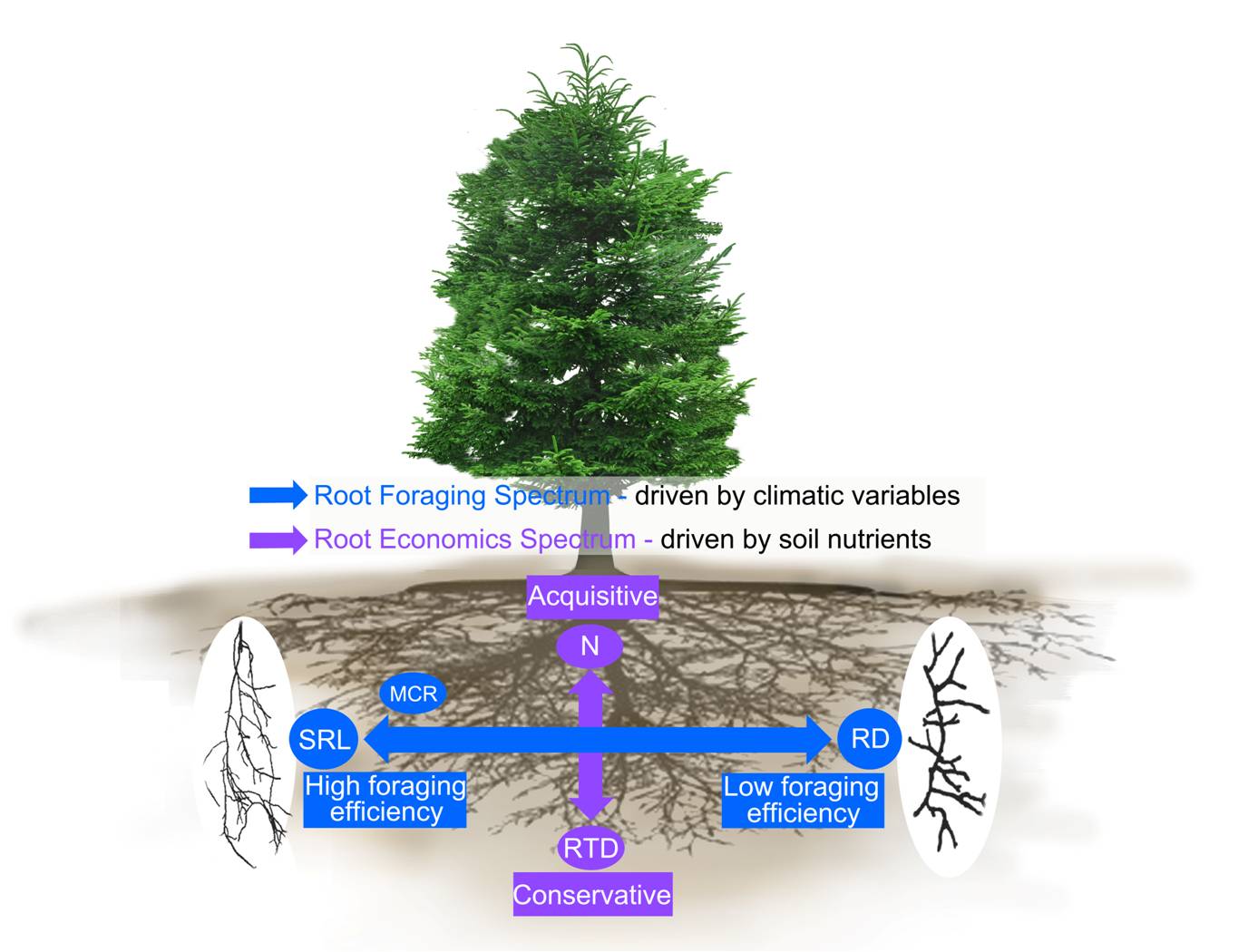

中国科学院成都生物研究所尹华军研究团队以青藏高原ECM高度共生的亚高山针叶林为研究对象,采用统一的调查方法,采集了该区域76个样点、29个针叶树种的前两级吸收根,建立了包含8个根系功能属性及相关环境因子(包括气候、土壤因子等)的数据库。基于该数据库分析发现,与ECM共生的针叶树细根属性的变化规律与AM树种表现出类似的格局:第一个维度由负相关的直径和比根长主导,反映了根寿命和资源觅食效率间的权衡;第二个维度由负相关的根氮浓度与组织密度主导,反映了保守型-获取型资源策略间的权衡关系。但本研究一个有趣的发现是:与AM树种相反,ECM针叶树种中觅食效率低的粗吸收根(直径大)对菌根真菌的依赖程度低于细吸收根(直径小)。更为重要地是,本研究首次发现气候(主要是降雨)和土壤养分有效性在驱动根系属性多维性特征中发挥不同作用。其中,降雨主导了细根直径和比根长沿第一维度的变异,而土壤养分有效性则主要对细根氮浓度和组织密度沿第二维度的变化施加影响(图2)。总体上,本研究结果进一步佐证了根属性的多维性特征,并为资源环境异质性组合驱动根属性多维性特征提供了确切的试验证据。

图2 气候和土壤养分驱动的细根功能属性多维变异的概念模型

(RD:细根直径,SRL:比根长,MCR:菌根侵染率,RTD:组织密度)

上述研究结果为理解亚高山针叶林适应高山异质性环境的地下生态策略提供了新的见解,研究成果近期以“Climate and soil nutrients differentially drive multidimensional fine root traits in ectomycorrhizal-dominated alpine coniferous forests”为题发表在生态学领域国际著名期刊Journal of Ecology (2020)上。该论文第一作者为成都生物研究所丁俊祥博士和河南农业大学孔德良教授,通讯作者为尹华军研究员。本研究得到了第二次青藏高原科学考察研究、中科院前沿科学重点项目和国家自然科学基金等项目的联合资助。