含有较高浓度氨氮和COD的沼液处理是生物燃气产业可持续发展的瓶颈难题。沼液利用和处理方式主要有作为肥料还田利用和当作废水达标处理排放。作为肥料还田利用,需要大量的土地用于种植,且受气候影响较大,最为重要的是,由于我国种养不平衡,生物燃气工程周边土地有限,很难完全消纳沼液,此时很容易造成二次污染。为了避免二次污染,将沼液当作废水进行生物脱氮处理达标排放这种方式不得不作为一种选择。目前,传统生物脱氮技术主要是硝化反硝化,近几年又发展了短程硝化反硝化、同步硝化反硝化、厌氧氨氧化等新型生物脱单技术。然而,这些技术均是将氨氮转化为氮气排入大气中。实际上,氨氮是一种经过自然界生物固氮得到的宝贵氮资源,通过生物脱氮技术将其转化为氮气是一种资源的浪费,造成氮的无用循环。

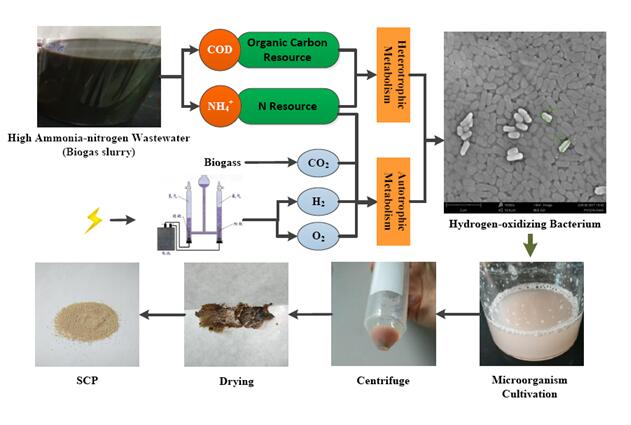

为了实现沼液氨氮的高值生物转化利用,中国科学院成都生物研究所李东博士提出氨氮生产单细胞蛋白(SCP)的利用途径。与植物源蛋白饲料相比,微生物蛋白具有较快的合成速率,无需日照和大量土地。在李东博士指导下,联合培养硕士研究生窦俊伟从大豆根际土壤、鱼塘废水、沼液中分离到两株具有自养、异养和混合营养产SCP能力的氢氧化细菌,分别为脱氮副球菌Paracoccus. denitrificans Y5和善变副球菌Paracoccus. versutus D6。这两株氢氧化细菌具有独特的代谢特点,能够以葡萄糖等有机碳源和氨氮异养合成SCP,同时,在提供还原力H2的条件下能够以CO2为无机碳源和氨氮自养合成SCP。菌株Y5和D6的单细胞蛋白含量为细胞干重的67.34%~73.73%,远远高于大豆的蛋白含量,且Y5的蛋白具有比大豆蛋白更丰富的氨基酸组成。该研究为沼液的高值化利用提供更多选择,当沼液中COD浓度较高时,可进行异养培养利用氨氮生产SCP;当沼液中COD浓度较低时,可进行自养培养利用沼气利用尾气CO2和氨氮生产SCP。

本研究得到了国家重点研发计划项目 (2018YFD0501405), 中国科学院青年创新促进会人才项目(2017423), 中国科学院国际合作局对外合作重点项目(182344KYSB20170009), 中科院STS项目,中国科学院环境与应用微生物重点实验室-环境微生物四川省重点实验室开放基金(KLCAS-2017-9)等的支持。相关结果发表在Appl Biochem Biotechnol.

氨氮生产单细胞蛋白(SCP)的利用途径