作为陆地重要的土壤库,泥炭地在全球碳循环及气候变化缓解中发挥着重要作用。气候变化下泥炭地有转变为碳源的巨大风险,因此,亟需加强泥炭地土壤碳库稳定性研究。除了低温、低氧和低pH的限制,泥炭地中普遍存在的酚类物质及其氧化产物对土壤碳动态及碳库稳定性也有重要的调节作用。

在本世纪初,Freeman提出的酶“闩”理论认为厌氧环境限制酚氧化酶活性及酚类物质限制水解酶活性,稳定了泥炭地土壤碳库。该理论是基于酸性、厌氧及低矿物质含量的泥炭环境提出,没有考虑矿养泥炭地及水位降低泥炭地土壤碳过程,也没有考虑氧气、pH、矿物质及土壤营养物质等变化对酚氧化酶活性及碳库稳定性的影响,因此,尽管该理论在泥炭地土壤碳库稳定中有重要的作用,目前已经受到了越来越多的挑战。同时,最近研究指出土壤中参与酚类物质氧化的酶不是指一种酚氧化酶,而是一系列氧化酶。

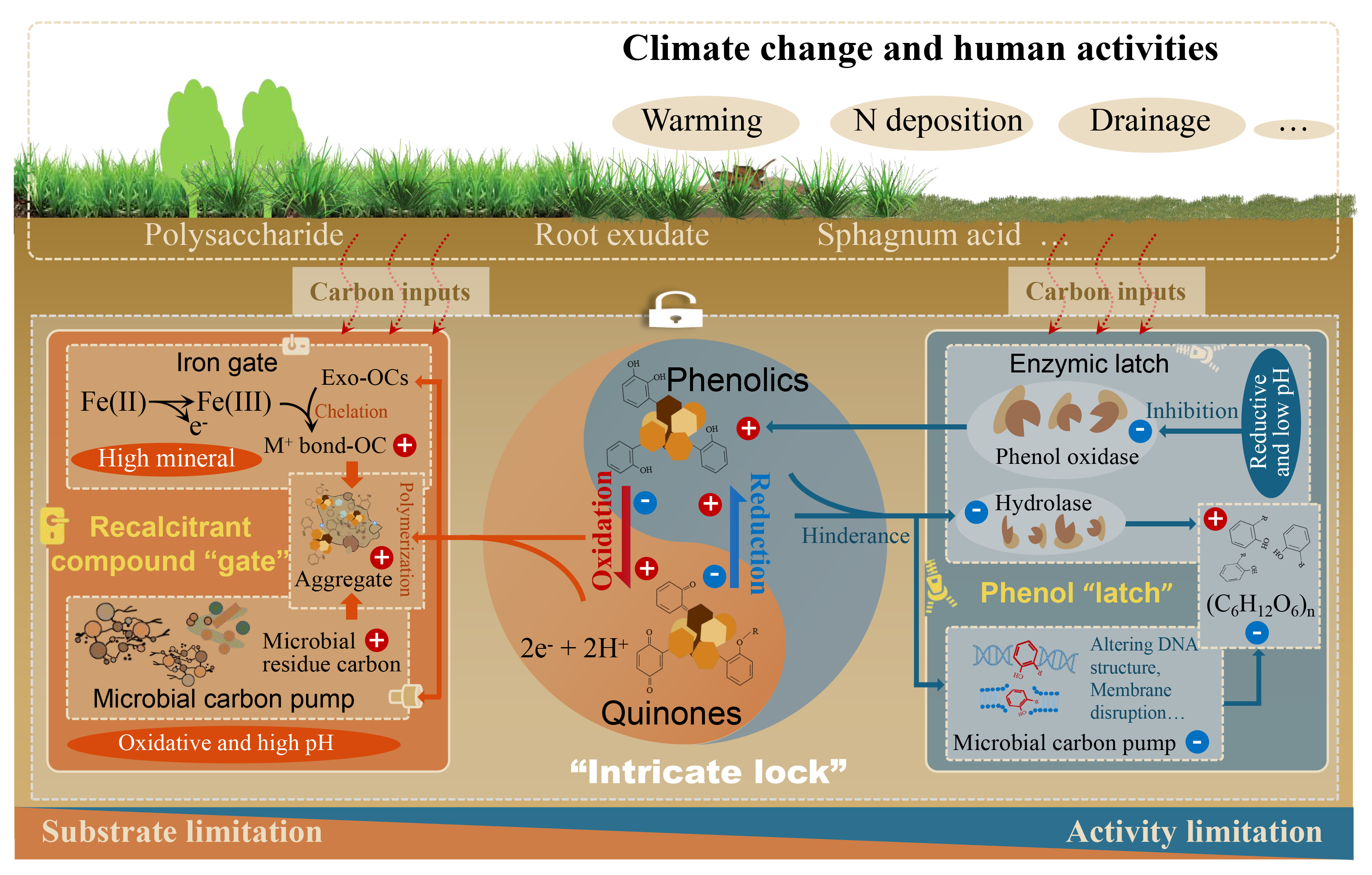

针对酶闩理论面临的挑战,中国科学院成都生物研究所陈槐研究员及团队成员综合近30年关于泥炭地土壤碳库稳定机制,提出了碳“锁”框架。在该框架中,水位变化调节泥炭地土壤的氧化还原状态和酚类物质的氧化还原过程,进而调节土壤有机碳组分、微生物及酶活性和土壤碳库稳定性。在有氧状态下,大量的植物源酚类物质被氧化为醌类物质,缓解了酚类物质对土壤微生物和不同酶活性的限制,同时促进了大量微生物源复杂碳的积累,即微生物碳泵。酚类物质氧化得到的醌类物质通过离子交换、氢键和共价键等与土壤矿物质结合形成相对稳定的矿物结合有机碳复合体。该复合体结合的矿物质可进一步催化更过的酚类物质氧化。泥炭地表层有氧环境促使形成的醌类物质和矿物结合有机碳及其相互结合形成的团聚体,改变了土壤有机碳组成,稳定了泥炭地土壤碳库。随着泥炭地发育和泥炭积累,大量的酚类和醌类物质积累在泥炭地深层,深层厌氧的环境促使大量的醌类物质还原为酚类物质。酚类物质通过限制微生物和酶活性,减缓土壤有机碳的分解和稳定土壤碳库,这个过程和以往的酶闩理论一致。在水位波动过程中形成的有氧厌氧过渡层,频繁的氧化还原变化和可溶性物质转移使得碳库稳定过程更加复杂。水位降低增加了过渡层土壤氧化潜势,同时导致大量的可溶性高价位的醌类物质转移至该层,这些物质一方面与矿物质等结合形成矿物结合有机碳,另一方面酚类物质氧化也减缓了对微生物的限制,和以往的铁门理论和微生物碳泵理论一致。水位上升降低了氧化还原层的氧化潜势,导致酚类物质积累,进一步限制微生物代谢和水解酶的活性。因此,相比于表层有氧层和深层厌氧层,研究发现有氧厌氧过渡层含有大量的复杂有机碳和较低的微生物活性,其碳动态和有机碳稳定机制更加复杂。

我们在酶闩理论的基础上形成了复杂碳“锁”框架,完善泥炭地土壤碳库稳定理论体系。在该框架中,酚类物质氧化产物-醌类物质通聚合和螯合作用(铁门理论)及微生物同化(微生物碳泵)形成难降解化合物的“门”;同时醌类物质还原为酚类物质,抑制不同氧化酶活性(酶闩理论)。复杂物质“门”持续形成大量复杂有机碳,而酚“闩”进一步限制微生物及其各种氧化酶活性,二者共同构成泥炭碳土壤碳库稳定的复杂碳“锁”框架。该框架受泥炭地土壤氧化还原电位、pH值、矿物含量及养分有效性的共同调控。

上述研究成果于2025年6月以“Reconceptualizing peat carbon stabilization and preservation: from the"enzymic latch"to"intricate lock"”为题,在线发表于一区TOP期刊Science Bulletin,中国科学院成都生物研究所陈槐研究员为该论文第一作者,陈槐研究员和中国科学院大学王艳芬研究员为共同通讯,首次提出酶“闩”理论的英国班戈大学Freeman教授、中国科学院成都生物研究所刘亮锋青年副研究员和东北师范大学王猛教授为主要参与人。该研究得到国家重点研发计划课题(2024YFF0808703)、中国科学院国际合作基金(069GJHZ2023013GC)和国家自然科学基金(42111530125)等项目的联合资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.scib.2025.06.021