近年来,全球气候变化加剧使得干旱地区泥石流事件频发,长期威胁着居民生命财产安全。传统依赖现场调查或单一变量分析的评估手段,已难以满足大区域泥石流灾害快速定量分析的需求。如何克服偏远山区灾害监测、成灾数据获取困难,高效全面地评估泥石流频率规模及其活动性,成为泥石流灾害风险评估与防治领域亟需攻克的科学难题。

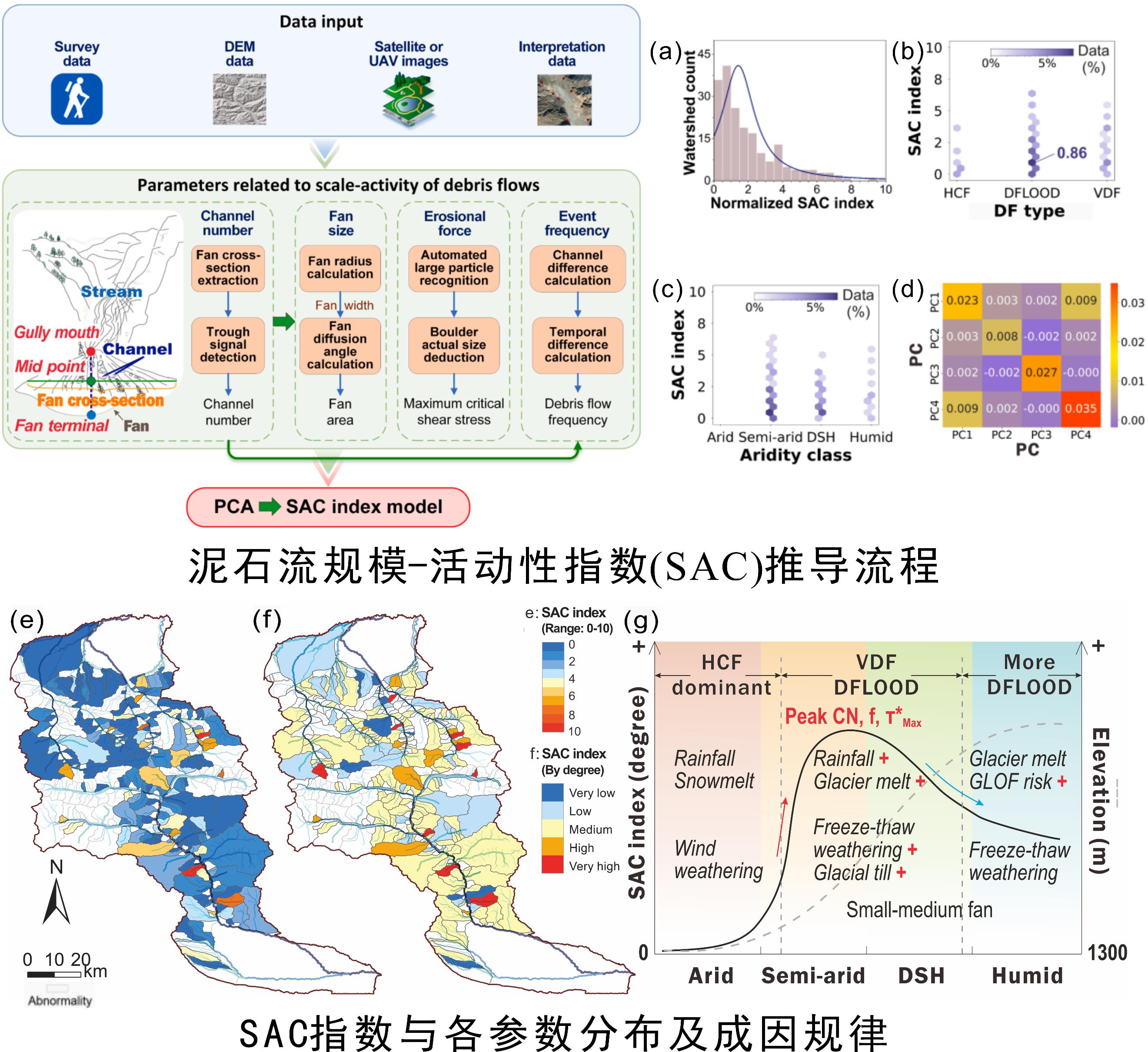

针对该问题,成都山地灾害与环境研究所崔鹏研究员团队选取我国天山南部托木尔冰川周边6751 km2的旱区为典型研究区,提出了一种基于沉积和图像特征识别的泥石流灾害活动性评价创新方法。该方法结合图像识别和沉积地形自动识别技术,从多源影像和数字高程模型(DEM)中提取沟道数量、扇体大小、最大冲击力和事件频率等参数,利用主成分分析(PCA)构建了泥石流规模-活动性复合指数(SAC)。这种指标体系不仅能够有效提高数据获取和分析的效率,还能全面量化反映旱区泥石流灾害活动程度,为我国干旱地区泥石流灾害防治提供了新思路。

研究显示,该方法在干旱地区表现出较高评估效率和准确性,实现了对泥石流灾害特征的快速、定量、区域化识别。研究结果表明,SAC指数的空间分布揭示了泥石流活动的区域规律,南天山南部谷地泥石流活动性显著高于北部非冰川区的较湿润地区。该研究不仅为旱区泥石流灾害的科学评估与防治提供了易迁移、可高效应用的指标模型,也为理解气候变化背景下山区灾害形成机制和区域差异性防灾策略的制定提供了科学依据,未来可进一步扩展应用于其他地区的泥石流评估。

该研究得到国家自然科学基金(42101088、U20A20112)、第二次青藏高原科学考察研究计划(2019QZKK0906)等的资助。该成果近期以“An innovative approach to evaluate debris flow scale-activity across diverse aridity zones: Fusion of image recognition and geomorphometric analysis”为题发表在一区TOP期刊 CATENA 上,成都山地所博士研究生蒋祯妮为第一作者,王姣副研究员为通讯作者。