近日,中国科学院成都生物研究所李家堂研究团队结合透射电镜、组学测序和功能实验等多技术手段,对体色多态性蛇类——绿瘦蛇(Ahaetulla prasina)体色差异的分子机制进行了探讨,揭示了SMARCE1基因的关键突变是其体色差异的重要分子基础。

图1 绿瘦蛇的不同体色

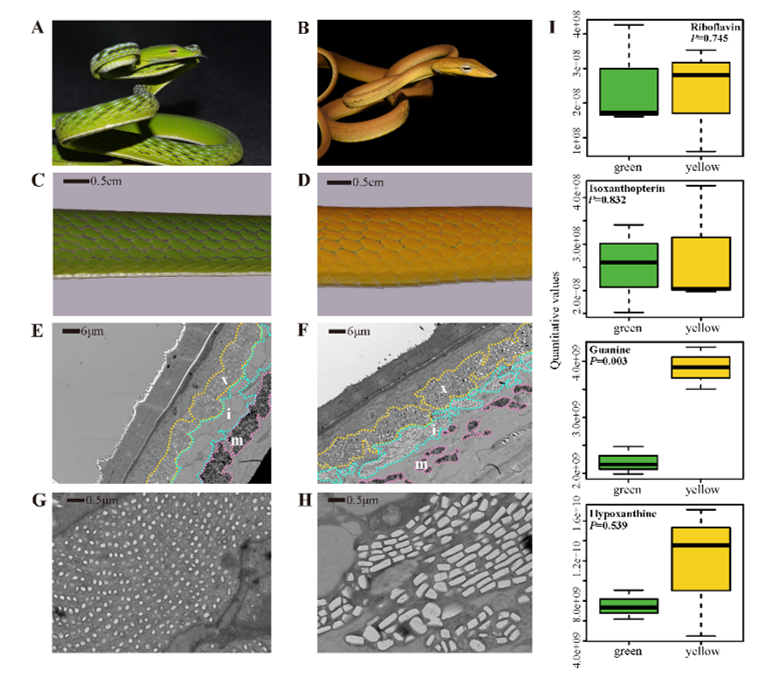

科研团队以野外常见的绿瘦蛇的绿色和黄色个体为研究对象,通过透射电镜成像发现,两种体色的绿瘦蛇在皮肤色素细胞,尤其是虹彩细胞的排列和形态上存在着明显差异,黄色个体的皮肤中含有更为无序和相对较厚的虹彩细胞嘌呤晶体;同时,皮肤组织的非靶向代谢组也显示了相同线索,这提示虹彩细胞的形态差异可能是绿瘦蛇两种体色差异的表型基础。

图2 两种体色个体的表型研究

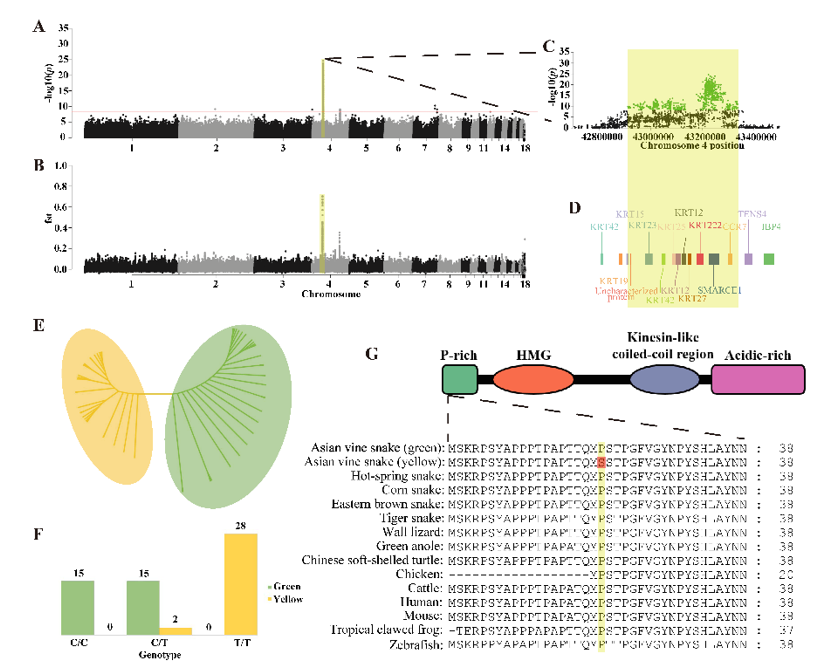

进一步的,研究测序并组装了绿瘦蛇高质量的染色体水平基因组,并对两种体色个体进行了重测序,通过全基因组关联分析(GWAS)发现,在黄色个体中,基因SMARCE1的进化保守区域存在关键错义突变p.P20S,该突变与体色变异性状高度关联;利用Alphafold进行蛋白结构预测发现,该突变会导致空间结构发生明显变化,从而可能影响蛋白结合功能;另外,皮肤转录组分析显示,色素细胞发育的重要调控因子TFEC,在两种体色群体间显著差异表达,这提示了色素细胞发育过程中的表达差异。

图3 GWAS分析揭示了SMARCE1基因的关键突变

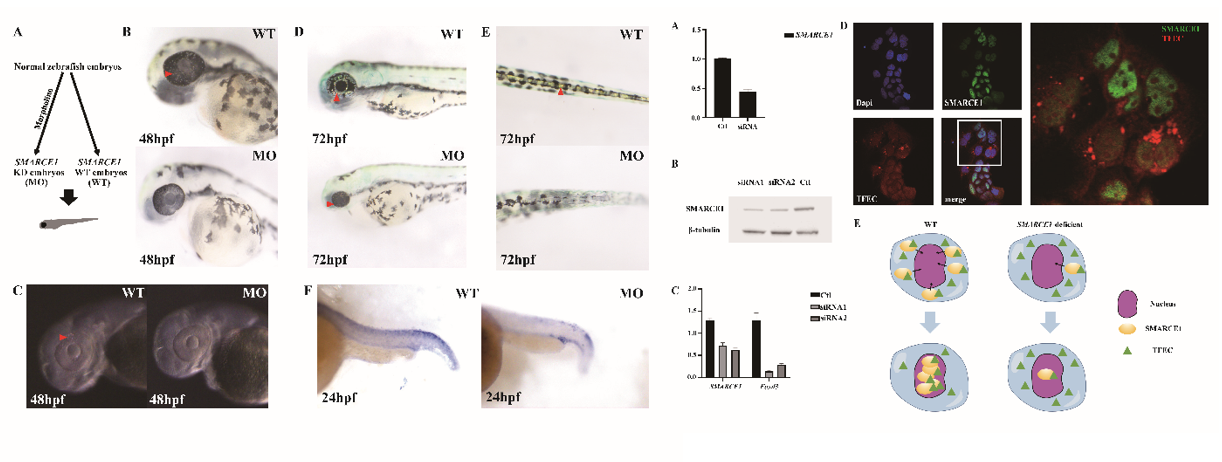

利用斑马鱼胚胎模型,将候选基因SMARCE1敲降后发现,胚胎虹彩细胞发育产生了明显异常,同时基因TFEC的表达也受到了影响,这提示了基因SMARCE1与虹彩细胞发育过程的重要联系。进一步的,研究构建了敲降SMARCE1的细胞系进行免疫荧光染色实验,结果发现,TFEC向细胞核的招募受到阻碍,可能是由SMARCE1与TFEC的结合异常导致的。SMARCE1突变导致结合TFEC功能异常,并最终影响色素细胞,特别是虹彩细胞的发育,进而导致了颜色的差异。

图4 关键基因SMARCE1功能验证实验结果

该研究成果以“Genetic mapping and molecular mechanism behind color variation in the Asian vine snake”为题发表于领域内国际知名期刊“Genome Biology(IF=17.906)”,并被选为Featured article。博士生唐晨阳为论文第一作者,四川大学华西第二医院张小虎副研究员、北京大学生命科学学院徐霄副研究员为共同第一作者;中国科学院成都生物研究所李家堂研究员为论文通讯作者。本研究工作得到了中国科学院战略性先导科技专项、国家自然科学基金等项目的支持。