洞穴适应是一种极端而有趣的生物学现象。在两栖动物中,红点齿蟾(Oreolalax rhodostigmatus)很好地适应了洞穴生活,其蝌蚪常年生活于喀斯特地貌的溶洞中,皮肤透明;而其成体则需要在洞外捕食,背部皮肤整体呈现深黑色。同时,暴露于自然光下的蝌蚪会在15小时候从透明变为灰黑色。提示其色素系统特别,既需要保证无光条件下极低的色素分布,又要保证光照下迅速的皮肤色素覆盖,以抵御紫外线。

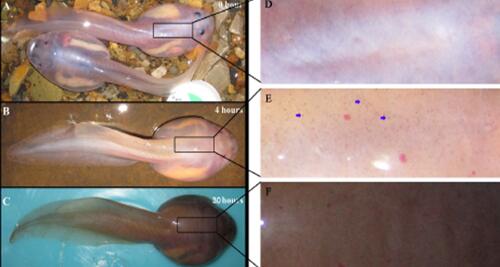

图1 光线暴露下红点齿蟾的快速黑化现象。

针对这一有趣的现象,中国科学院成都生物研究所江建平研究团队的朱未、王斌等人比较了不同光照时间暴露后红点齿蟾的基因表达变化,发现光照下红点齿蟾蝌蚪皮肤黑化的本质是黑色素细胞的增殖和黑色素的从头合成(形态学颜色改变),而非色素在细胞内的分散与聚集(生理学颜色改变)。一般而言,形态学颜色改变的速率远远慢于生理学颜色改变(数小时),往往需要数天到数周的时间才能观察到明显的变化。那么红点齿蟾蝌蚪是如何实现快速的形态学颜色改变呢?分析表明,光照激活了强烈的细胞增殖和分裂信号,包括:各类生长因子(PDGF、FGF、HGF等)信号及其下游的MAPK信号和PI3K-Akt信号,其为快速的形态学改变提供了基础。

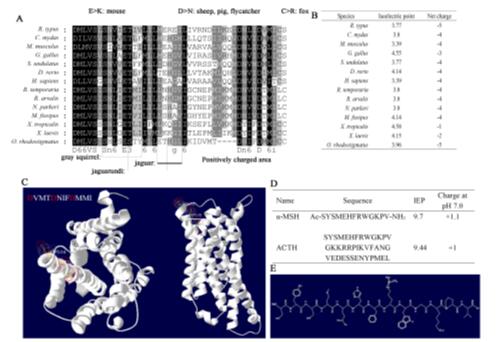

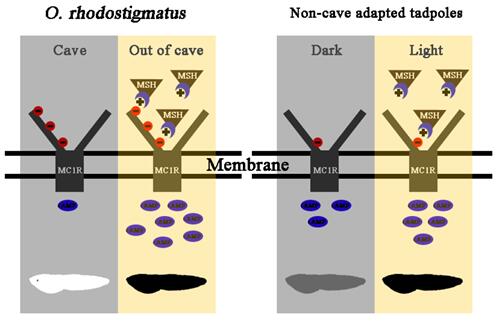

更为重要的是,该团队发现红点齿蟾的M1CR基因(黑素细胞刺激荷尔蒙受体)的第二跨膜螺旋与第三跨膜螺旋之间的胞外区存在4个氨基酸片段的缺失,该区域位于MC1R配体结合域。MC1R是黑色素细胞增殖和色素合成的关键受体,其配体为带正电荷的α-MSH(黑色素细胞刺激荷尔蒙),其受紫外线刺激而释放。蛋白三维重构表明,该片段缺失导致红点齿蟾的MC1R第三跨膜螺旋延长,同时使得3个Asp残基(其他蛙仅1个)串联排列于配体口袋中,形成一个带负电荷的陷阱样结构,从而增强对MSH信号的响应,实现快速黑化。另外,研究证实了MC1R配体结合域的正电荷水平与其本底活性正相关,自然界的许多黑化现象(如:黑化美洲豹、黑化老鼠、黑化狐狸等)均与该区域的碱化或去酸化突变有关。红点齿蟾MC1R的配体结合域有3个Asp负电荷,可以推测其具有较低的本底活性,也为洞穴环境下的透明表型提供了解释。因此,MC1R的片段缺失和氨基酸突变是红点齿蟾在色素调节方面适应洞穴环境的关键。该研究首次揭示了MC1R突变与两栖类色素适应的关联,也为非专性洞穴物种的颜色适应机制提供了新的视角。相关成果发表于BMC genomics。

该研究获得了院重点部署项目,自然科学基金面上项目和西部之光项目的支持。

图2 红点齿蟾MC1R基因片段缺失及其对三维结构和电荷性质的影响。

图3 MC1R的突变解释了红点齿蟾如何实现洞穴中维持透明表型以及光照下快速色素生成。